“La nuova concezione del mondo: un dialogo fra fisica e filosofia”

Primo capitolo: le origini

Premessa. Questo testo vorrebbe essere una riflessione sul rapporto fra filosofia e fisica, e più in generale sulla relazione fra le varie discipline scientifiche, che sembrano essere oggi sempre più separate e chiuse in ambiti distanti gli uni dagli altri.

Pubblicheremo questo scritto a puntate, attraverso un itinerario che va dalle origini della filosofia e della fisica, nel pensiero greco, per passare poi alla modernità e alla contemporaneità. Cercheremo perciò di scoprire se è ancora possibile una con-versione delle molteplici branche del sapere, al fine di distillarne una sintesi inedita per l’essere umano di oggi.

Il primo capitolo riguarda proprio le origini, quando agli albori del pensiero greco germogliarono i primi presupposti della riflessione scientifica occidentale.

Buona lettura

- La filosofia come culla della conoscenza

Secondo l’opinione comune, che assorbe il riverbero della visione scientifica dominante, fisica e filosofia costituirebbero due ambiti (completamente) separati del sapere umano, dal momento che l’oggetto della loro ricerca è differente. Questa idea ha delle ragioni storiche e scientifiche, che meritano di essere comprese fino in fondo, ma che non approfondiremo in questa sede. Ciò che vorrei sostenere in questo scritto è che questa concezione, per la quale fisica e filosofia sono due ambiti (completamente) separati della ricerca scientifica, ha bisogno di essere rivista.

La fisica infatti, come disciplina scientifica, nasce dalla filosofia, così come molte delle aree più importanti del sapere umano. I primi filosofi infatti erano chiamati “i filosofi della Φύσις”, cioè appunto gli amanti del sapere riguardante la natura, che era vista come la totalità misteriosa, e tutta da indagare, della realtà. Talete, Anassimene, Anassimandro ed Eraclito, per esempio, cercarono di capire se questa realtà nella quale abitiamo avesse un principio, ἀρχή in greco, dal quale ogni forma visibile traesse la sua origine e la sua essenza.

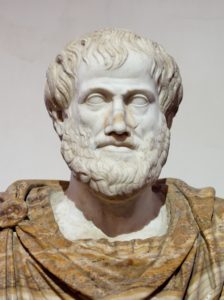

Con Aristotele poi la fisica viene sistematizzata, assurgendo al rango di disciplina scientifica vera e propria, con un oggetto preciso e definito di indagine, ovvero quello dei corpi sensibili passibili di movimento. L’opera di Aristotele è stata alla base del pensiero scientifico occidentale per milleottocento anni, fino a quando cioè l’epoca moderna ne ha scardinato i principi di fondo, realizzandone più pienamente il progetto originario.

Clik here to view.

La rivoluzione scientifica che si avvia a partire dal 1500 infatti, non è in contrapposizione con la visione del mondo precedente, ma in un certo senso ne porta a compimento i presupposti, proprio attraverso l’approfondimento delle linee guida tracciate dal pensiero filosofico greco.

Quando per schematizzare diciamo che la rivoluzione scientifica dell’epoca moderna trae la sua linfa dal cambiamento di ciò che prima erano le cause di tipo qualitativo a quelle di tipo quantitativo, con la matematica che diviene perciò il motore propulsivo attraverso il quale indagare le leggi della natura, siamo nel vero.

Tuttavia, si dimentica, che questo passaggio fu reso possibile solamente perché nell’epoca moderna ci si rese conto, che proprio l’impostazione filosofica del problema della verità e della certezza, aveva bisogno di un rigore e di una precisione maggiori.

Faccio un esempio in modo da chiarirci l’aspetto del problema, sperando che possa risultare più chiaro. Aristotele, con la sua teoria dei luoghi naturali, ipotizzò che il fuoco o l’aria o i corpi naturali si muovessero perlopiù a causa di una forza capace di indirizzarli verso il loro luogo naturale di partenza: il fuoco si sviluppa verso l’alto così come una pietra tende a precipitare verso il basso perché attratta verso il suo luogo originario, la terra, essendo un elemento pesante.

Quando la scienza moderna in senso lato, e quindi la fisica, iniziano a considerare questi problemi attraverso una lente matematica (cioè cercando di ricondurre la spiegazione di questi fenomeni a cause di tipo quantitativo, e quindi il meccanicismo diventa la chiave interpretativa dominante, attraverso Bacone, Cartesio e poi nella fisica newtoniana e in quella galileiana con il metodo sperimentale), essa assume l’impianto filosofico iniziale per potenziarlo nelle sue parti carenti. La concezione fondamentale della natura, ciò nondimeno, è sempre la medesima: la natura come una realtà in sé sostanziale, effettuale, che posso definire nella sua fenomenicità attraverso la riconduzione dei suoi effetti visibili a cause in grado di fornirne una spiegazione, un resoconto preciso ed esaustivo che renda conto del problema in questione.

Non vorrei sembrare troppo complesso, se così fosse, me ne scuso. L’intento di questo discorso infatti è essenzialmente divulgativo e creativo, per cercare di sfatare il mito di una lontananza estrema fra le discipline scientifiche che ci sta sempre più paralizzando e segregando ognuno nei propri ambiti di appartenenza, con conseguenze di specializzazione sempre più sterili e inconcludenti.

Lo scopo di questo primo punto è di far capire come la fisica e quindi la scienza moderna in realtà nascano e si alimentino dalla filosofia, per poi trovare una autonomia sempre più delimitata, fino ai giorni nostri, dove ogni ambito ha un suo proprio dominio di ricerca, e il dialogo diventa perciò sempre più infruttuoso, o, quando avviene, non ci comunica sempre granché di interessante.

- Prosegui al secondo capitolo, “La svolta della modernità“